Next-Generation Global Talent Program

山口浩輝氏(不二製油株式会社 研究開発本部 グローバル市場ソリューション部門)

『リーダーシップ・ラウンドテーブル』は、グローバル企業において、情熱と使命感をもって長期にわたり「人材育成」に貢献されているリーダーをゲストにお迎えし、弊社、揚石洋子と秋吉新平を交えた対談形式で、インタビューさせていただくシリーズ企画です。

(この記事は、2021年5月に実施したインタビューをもとに構成したものです。)

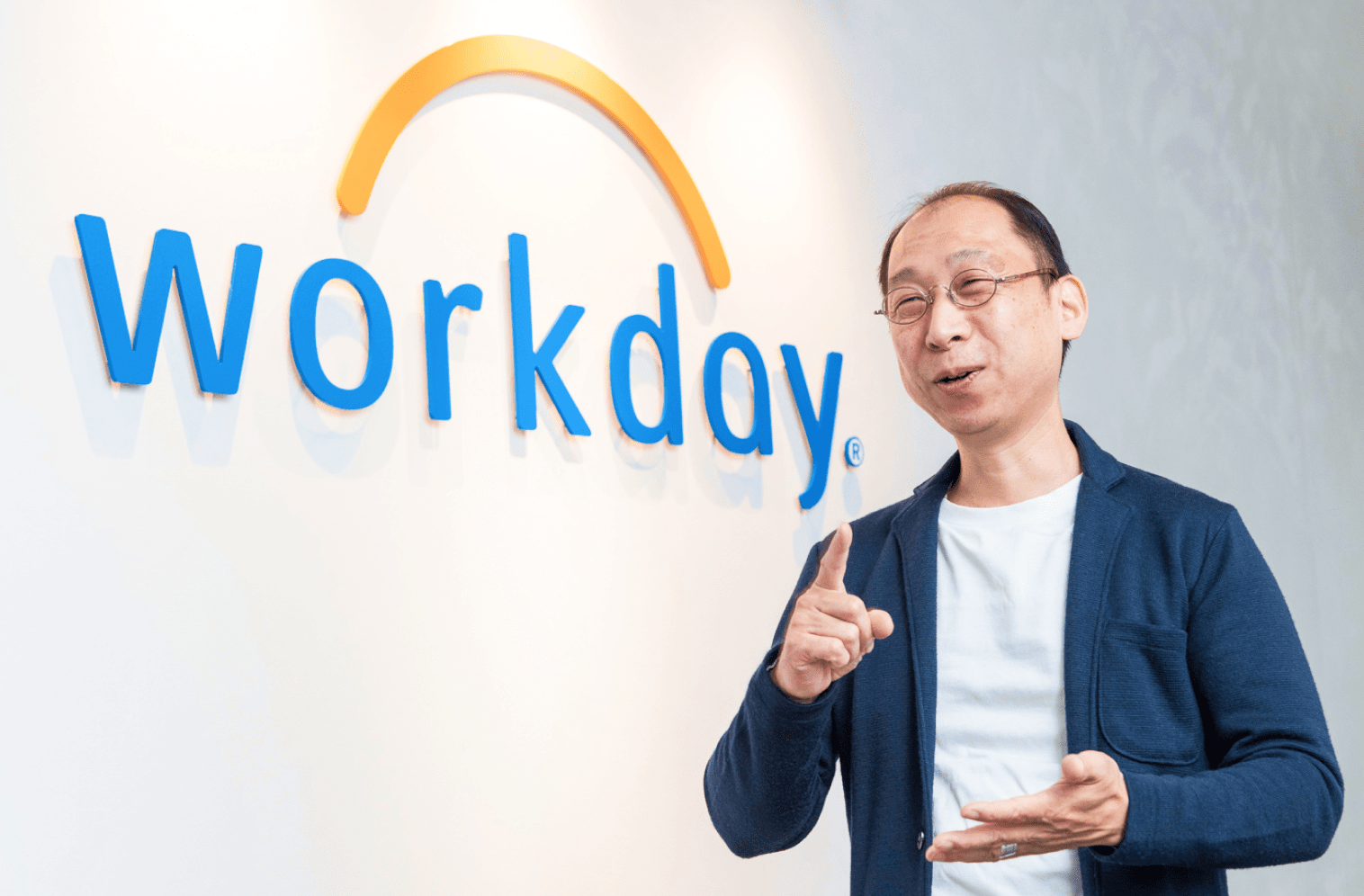

ワークデイ株式会社

Principal Customer Success Manager

谷崎勝乃進氏

谷崎さんと初めてビジネスでご一緒させていただいたのは、2003年、まさにセブンシーズの創業期でしたね。当時、谷崎さんがウィルシードのHRD事業部(HR Development 事業部)のリーダーを務めておられて、新卒研修や内定者研修として多くの企業で採用されていたビジネス・シミュレーションの英語版の開発パートナーとしてセブンシーズをご指名いただいたのがきっかけです。

ゲーム感覚で楽しめるビジネス・シミュレーション(現在のソリューション名:SEED)は、自分が初めて英語版の開発を手がけたプログラムの第一号です。その頃を思い出すと、セブンシーズは、まるで「オアシス」でした。セブンシーズの開発チームとのコラボレーションでは、一度も「できない!」と言われた覚えがありません。常に前向きで建設的。どうやったら楽しみながら学習できるかを自然に追求するチームでした。みんなに元気を与えるポジティブな揚石さんの影響もあると思いますが、前向きで明るく楽しみながら働くことがセブンシーズの文化になっているのを感じました。

また、セブンシーズの超集中型トレーニング「Study Abroad in Tokyo」は、谷崎さんとのパートナーシップから生まれたプログラムです。まさに、谷崎さんは、生みの親。クライアントの成功のために求められるプログラムの品質のレベルや、アクティビティーのインパクトにこだわり、プロダクト・アウトまでご一緒してくださいました。谷崎さんは、セブンシーズのメンバーにとって記憶に残るリーダーです。

本当に懐かしいですね。当時、僕は、ウィルシードで、グローバルHRD事業部の立ち上げを行い、海外派遣型プログラムを開発し企業向けに展開していました。海外派遣型プログラムは、当時、先駆けだったと思います。その先の可能性として、同等の体験を国内で実現する環境をどう作るか模索していました。ちょうど、その時に、セブンシーズとの協業を決めました。「Study Abroad in Tokyo」は、選抜されたハイポテンシャル人材に対する戦略投資、将来の経営に貢献しているサービスであると理解しています。

谷崎さんのキャリアについてお聞かせくださいますか。

グローバルリーダーとして乗り越えられてきたエピソードなども、是非、うかがいたいです。

特にグローバルを意識した時の大きな転機は20代後半でピープルソフトという外資IT企業へ転職したことでした。ピープルソフトは、グローバル市場で、人事系アプリケーションのトップシェアを占める勢いで成長している伸び盛りの企業でした。

入社直後にアメリカで行われたBoot Camp(入社者研修)に、日本から一人で参加したのですが、これが、グローバル環境における、初めてのブレークスルー体験でした。毎週テストがあったのですが、ネイティブの講師が話す英語が正直ほとんど分からなかったので、アジア系の参加者に声をかけてテスト対策を教えてもらったり、2ヶ月にわたるBoot Campで、どうサバイブするか本当に必死でした。慣れてくると、週末はゴルフに出かけて、現地で知り合ったIT関連の他社の人々と、コースをまわりながら、ネットワーキングできたのも良い思い出です。

ピープルソフトでITビジネスの経験を積んだ後、ベンチャーの立ち上げを手がけるべく、32歳の時に、ウィルシードに転職しました。ウィルシードでは、HRD事業をはじめ、OJTソリューション事業、そして、グローバルHRD事業の三つのビジネスを10年間で育てました。若手の 社員やマネージャーをターゲットとした総合的な人材開発サービスとして、最初の3年間で事業規模は2.5倍に成長しました。

その後、より経営に近いレベルのリーダーシップ開発に興味を持ち、ヘイ・コンサルティング・グループ(現コーンフェリー)に入社しました。入社後、ヘイグループが、コーンフェリーに統合されたため、それぞれのコーポレート・カルチャーの違いも実感しました。

入社3ヶ月たった頃、当時の社長から「ロンドンに行って欲しい」と頼まれました。グローバル・リーダーシップ・プログラムの日本マーケットへの展開を進める必要があったからです。セブンシーズに駆け込んだのは、出張を目前にひかえていた時でしたね。

谷崎さんが、明確な目的意識と強いコミットメントを持っていらしたので、弊社の担当コンサルタントも熱量高く関わらせていただいたのを覚えています。

とにかく1ヶ月の準備で、現地で立ち回れるようになりたいという思いで、毎日3-4時間セブンシーズに通いました。その結果、修羅場 をくぐり抜け、無事ロンドンでのミッションを全うすることができました。コーンフェリーでは、人材開発・アセスメント事業の責任者を務め、統括していた事業は6年間で5倍に成長しました。

2020年より、ワークデイで、Principal Customer Success Manager を務めています。グローバル規模の戦略的M&Aを進める日本の法人クライアントも多く、クライアントをサポートするために、海外のステークホルダーとのコミュニケーションは頻繁にあります。まさに、日々、修羅場です。自分のキャリアを俯瞰してみると、「IT、新規事業の立ち上げ、人材開発」の三つの分野が軸となっていると捉えています。

グローバル環境で、本当にダイナミックなビジネス成果を出し続けていらっしゃいますね。これまでのご経験から、グローバルと日本の働き方やマネジメントスタイルの違いについて、どのようにお感じになっていますか。

ちょうど僕のキャリアは、外資系グローバル企業と日本企業での経験が半々ぐらいなのですが、特に、プレゼンスの出し方は、圧倒的に違います。短い時間でイニシアティブを取ったり、リクエストを通したり、また、プッシュバックできるアサーティブなコミュニケーション力も求められます。明確に違うことに対しては「NO」と言わないと動かない。

日本では、なあなあで流してしまうこともできますが、グローバルではそうはいきません。もともと、自分のリーダーシップスタイルとしては、共感型で調和を大切するところが強みだと意識していたのですが、それだけではやっていけない。この点は、大きなチャレンジでしたね。

リーダーとして、セルフ・アウェアネスを高い感度で保ちながら、アクションを積み上げキャリアを切り拓いていらっしゃいますね。決して一過性のチャレンジではない継続したジャーニー。チャレンジを続けてこられた谷崎さんの原動力はどこからくるのでしょうか。

最終的には、お客様にとって何がベストなのかを追求したり、喜んでもらえたり、困っていることに対して一緒になってソリューションを実現できる、ということに尽きます。自分の行動を支える価値観としては、この3つを大切にしています。

誰かがチャレンジしないと、道は切り拓かれないし、新しい世界は開かれない。だからこそ、新たな挑戦に挑む意義があると思います。

オープンネスについては、肌感でわかっていることですが、グローバル会議に乗り込んだ時にも、笑顔でポジティブに接すると、コミュニケーションを気持ちよくスタートさせることができました。心を開いていくことの大切さを感じています。

3つ目は、コンシステンシー、一貫性、粘り強さです。うまくいかないこともたくさん経験しましたが、最後にうまくいけば、結局それは成功になる。結果が出るまで意思を持って頑張れば、失敗は成功するまでの道のりになると思っています。諦めるから失敗になるんですね。

とても勇気づけられるお話しです。トンネルに入ることから逃げない勇気、そして、トンネルを抜けるまで走り続けるというやり抜く力、次世代を担うリーダーたちも含めて多くの人に伝えたいです。谷崎さんは、トンネルの先に広がる景色をたくさん味わっていらっしゃるんだと思います。

セブンシーズでは、創業以来、クライアント・ニーズに耳を傾け、それにお応えするかたちで、研修プログラムを開発してきました。その内容を、今一度立ち戻って分析した結果、「グローバル・コミュニケーターに求められる50のコト」が明らかになりました。その50のリストの中から、谷崎さんに語っていただきたい5つのコンピテンシーを選ばせていただきました。

「Being Proactive」はずっと課題意識を持ち続けています。自分がセブンシーズの集中トレーニングに参加した時のテキストは、今も持っていて役に立っていますよ。特にサバイバル・イングリッシュは、まず「反応する」「自分から発する一言を持つ」という意味で、様々な場面で活用しています。困った時には、これだけは使おうと、繰り返し使ってフレーズを自分のものにしています。

また、「Superior Listening」については、ヒアリング力が十分でなくても、自分の少ない語彙力の中から使えるフレーズを引き出して、質問する姿勢が重要だと思います。セブンシーズのテキストには、実践的かつ即効性の高いシンプルなフレームワークが載っているのですが、そこに自分が伝えたいことや、明らかにしたいことを埋めていけば通じるという体験をしました。

「Driving Results」は、とにかく勇気と意思を持って発信し実践し続けることが重要になりますね。「Demonstrate One’s Strengths for Team & Client Success」については、ボストンでMBAのクラスに参加していた時の話ですが、インド、中国、マレーシアの仲間たちとグループワークをやっていた時、自分の方が年齢も上だったこともあり、わかっているつもりで、うなづきながら聞いていたところ、メンバーから「もっと意見を言って協力して欲しい」とはっきりフィードバックを受けました。

ついつい聞き役になりがちだなと反省し、発信力については強く意識するようになりました。MBAクラスのメンバーの中で、自分はビジネスの実務経験が長かったこともあり、ドキュメント作成で、よりチームに貢献できるのではないかと考え、直ぐに実行し、仲間からも喜んでもらえました。

「Global Awareness & Mindset」については、いかがですか。海外にいれば目覚めるというわけではないですよね。

ピープルソフトのBoot Campのサバイバル経験が原点ではありますが、海外にいたからというよりも、とにかく「やればなんとかなる!」という経験からくる自信が重要だと思います。一歩踏み出さないと経験は生まれない。チャレンジを伴う経験によってグローバルな環境でやっていけるという感覚が持てるのだと思います。

VUCA時代の働き方について、どのようにお考えですか。

大事なのはアジリティーだと思います。先が見えない変化の中で、いち早く適応しなければならないということもありますし、仕事の仕方自体も、かなり変わってきていますね。例えば、ヘイグループで働いていた当時と3年後にコーンフェリーと統合になった後の職場を比較してもその違いははっきりしています。

ヘイグループでは、何か新しい制度を導入する際、丁寧なガイダンスが送られてきて、それに沿って実行するのが前提だったのですが、統合後のコーンフェリーでは、指示はざっくり。エッセンスだけが降りてきて、あとは自分で考えて、という具合に裁量の余地が大きくなりました。

ワークデイでも同じですね。制度は年に一度は変わるのが当たり前で、社員がキャッチアップして対応できないと仕事にならない。社内のみならず、お客様サイド(外資を買収した日本の大企業など)でも、アジリティーに関わる課題が出てきています。

組織のアジリティーを高く保つために、谷崎さんご自身がチームメンバーやステークホルダーに対して、具体的にどんな働きかけをされていますか。

メンバーには、「粗々でも、やりながら走ろう。60%の出来でよいから先にあげて」と言っています。スピード重視ということだけではなく、時代の流れや、世の中における立ち位置を伝え、なぜアジリティーが求められるかが納得できるようなコミュニケーションも心がけています。

正直言って、マネージャーとしての葛藤はあります。メンバーによっては60%を求めると30%になる恐れもある。許容の幅を持たなければいけない。アジリティーの高いチームのマネジメントにおいては、賞賛、承認してメンバーを後ろ支えをするリーダーの行動も大切だと思っています。

グローバル人材開発について、これからますます重要になってくるテーマはどんなものでしょうか。

まず第一に、「プロアクティブなコラボレーション」の促進です。もともと日本人は、協業、協働は得意なはず。もっと主体的なコラボを実現させたいです。今は、国籍や、役職、ジェンダーに関わらず、コラボは当たり前の時代になりました。様々な人と協働して良いアウトプットを出していくこと。多様性の中に飛び込むイメージですね。

また、リーダーシップという観点から言えば、日本人は相対的に弱いと思います。管理職としての狭義のリーダーシップではなく、物事を前に進めるためのリーダーシップを、まずは自らアクションを取ってみることから全ては始まると思います。グローバル環境では、相手をリスペクトするというグランドルールがあるので、意外とやってみると上手くいきます。英語はあくまでもツールですから、英語力が足りなければ、足りないなりのリーダーシップ・コミュニケーションを成立させればいい。

現在の職場であるワークデイには、コラボレーションしやすい西海岸的な雰囲気があります。システムとしても、とにかく、社員情報がープンになっているので、お互いのプロフィールや役割、バックグラウンドを事前に社内ツールでチェックすることで、世界各国初めて合う人でも、すぐに仕事がスタートできます。

今回のインタビューで、あらためて谷崎さんから多くの視点を共有いただき感謝しています。これからのセブンシーズに期待することをお聞かせくださいますか。

自信をつけていくためには壁打ち練習が必要です。僕が参加した1ヶ月の集中プログラムでは、実務で使うリアルな資料を持ち込んで、それをベースにプレゼンしたのですが、自信が無いので、何も言えなくなってしまうことがありました。その時、セブンシーズのコンサルタントから誠実かつストレートなフィードバックをもらいました。リアルなフィードバックは本当に成長の糧になりました。その後は、スムーズに言葉が出ないなりにも、堂々とその場で説明できるようになったのを覚えています。

文法的なチェックやミスを指摘し改善することが目的である英会話レッスンのフィードバックとは違って、セブンシーズのコンサルタントからのフィードバックは、僕のビジネスの場の振る舞いや言動が、相手にどう受けとめられるのかについての気づきを与えてくれるものでした。これからも「壁打ち練習の場」であり続けてください!

山口浩輝氏(不二製油株式会社 研究開発本部 グローバル市場ソリューション部門)

トヨタコネクティッド株式会社 戦略人事部

金融系企業 財務部門

林 和明氏(サントリーホールディングス株式会社 デジタル本部 デジタル戦略部 課長)

柏原千英氏(アジア経済研究所 学術情報センター長)

竹内洋二氏(日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 モビリティサービス事業本部長)

早崎達夫氏(積水フーラー株式会社 代表取締役副社長)

Mr. Scott Pergande氏(積水フーラー株式会社 代表取締役社長)