Next-Generation Global Talent Program

山口浩輝氏(不二製油株式会社 研究開発本部 グローバル市場ソリューション部門)

インド人新卒の立ち上がりを、本人×同期×受け入れ側で加速させた一年間のオンボーディング。研修を点で終わらせず、入社前から配属まで"面"でつなぐことで、学びが行動に変わる仕掛けを組み込みました。

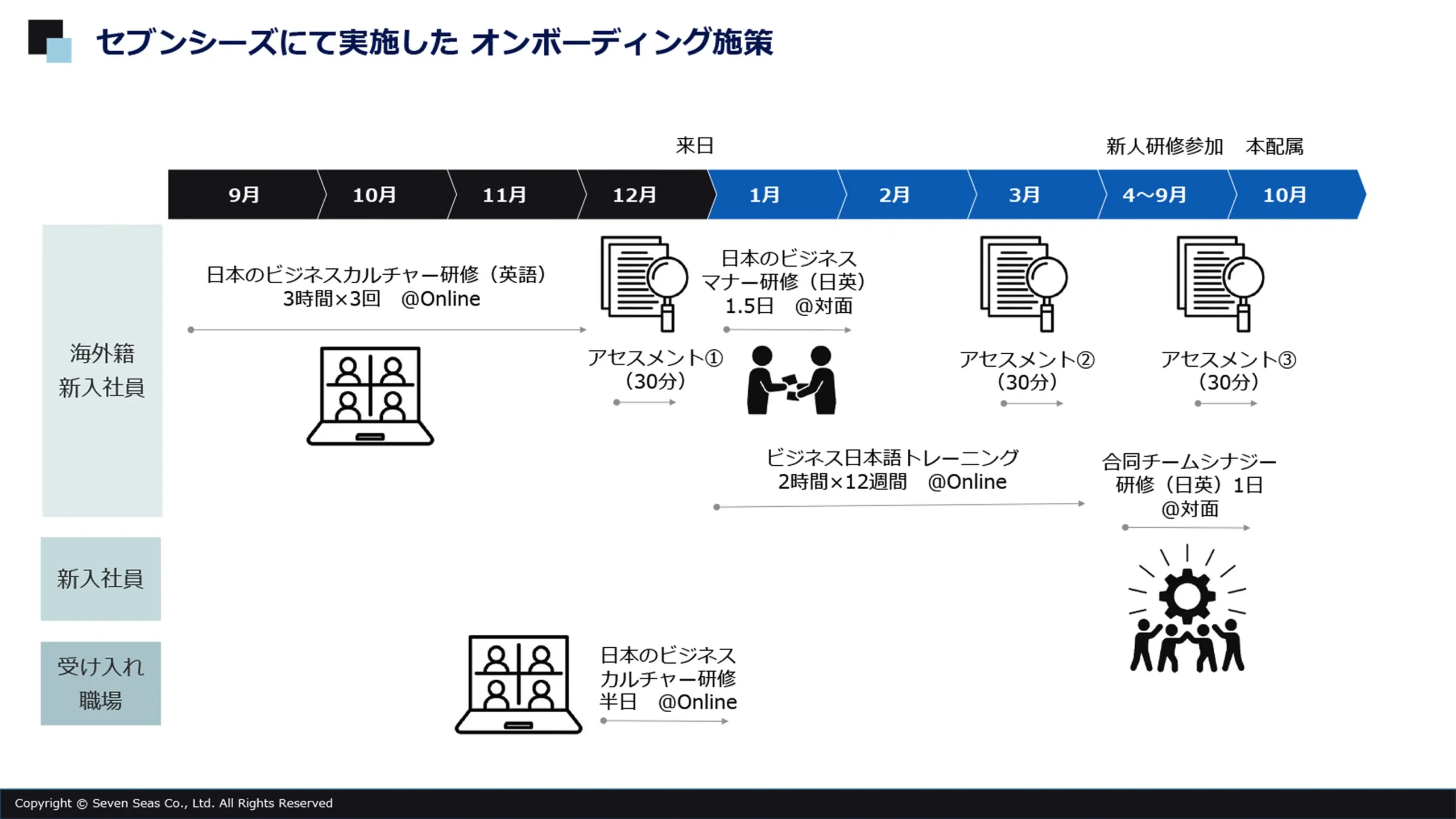

海外籍人材の採用は“採ったあと”が勝負です。トヨタコネクティッド(以下、TC)は、インド人新卒の受け入れに際し、本人・日本人同期・受け入れ職場を同時に育てる一年間のオンボーディングを実施。7Seasは設計から実施、評価まで並走しました。

キーワードは「総合的な組み合わせ」。研修を点で終わらせず、入社前から配属まで“面”でつなぐことで、学びが行動に変わる仕掛けを組み込みました。

重視すべき視点: 海外籍新卒の定着は、本人だけの課題ではなく“受け入れ側の学習課題”でもある。

実施内容: 入社前カルチャー研修、来日前の1:1日本語学習、来日後の毎週日本語ビジネスコミュニケーション研修、ビジネスマナー演習、日本語アセスメント(12月・2月・8月)、英語演習を含むチームシナジー研修など、1年間を通じた段階的プログラムを設計。

研修期間中に見られた変化: インド人新卒は「発言を恐れなくなった」「心を開きやすくなった」といった心理的変化を示し、日本人同期も第二言語での協働を体験し、異文化チームで働く難しさと可能性を実感。

アセスメントの価値: 通常の日本語検定では測れない“働く日本語力”を可視化し、本人・人事・現場で「現在地」を共有することで、期待値調整や学習の重点化に役立った。

TCは、内製化とアジャイルに耐える開発体制を強化する中で、将来の多様なチームづくりを見据え、海外新卒の採用に踏み切りました。採用市場を検討する中で、報酬バランスやIT人材の厚み、日本企業で働きたい学生の関心の高さなどから、インドに活路を見出しました。

採用・育成のゴールはどこに置いたのでしょうか。

英語の“特別枠”を作らず、日本語の現場で戦える人材を育てたい、というのが一番でした。日本語で仕事ができるスーパーエンジニアになってほしい。それが育成方針の土台になっています。

受け入れるにあたり、最初に見えた不安は?

日本語レベルは正直、圧倒的に不足していました。N3レベルを想定していましたが、実際にはN4程度での入国ケースもあり、日本語力のギャップが課題となりました。さらに、”職場側がどこまで準備できるのか”という懸念もありました。本人だけでなく、日本人同期や上司も学ぶ機会をつくる必要があると考えたのです。

一年をどう“面”にしましたか。

入社前(海外)→来日直後→配属前後の各フェーズで“効く”テーマを配置しました。

入社前(海外): 採用企業が1:1で日本語教育を提供。フォーカスは基礎的な“読む・書く・話す”。ただし当初はN4程度とかなり低いレベルからのスタートでした。

来日後(1〜3月): 7Seasが日本語ビジネスコミュニケーション研修を毎週実施。報連相や会議での発言など、実際の業務に即した日本語表現を集中的にトレーニングしました。

受け入れ側: 上司・職場向けカルチャー&関わり方研修。

来日直後: ビジネスマナーの“実演+フィードバック”。

通年: 日本語によるビジネスコミュニケーション力のアセスメント(12月・2月・8月)。

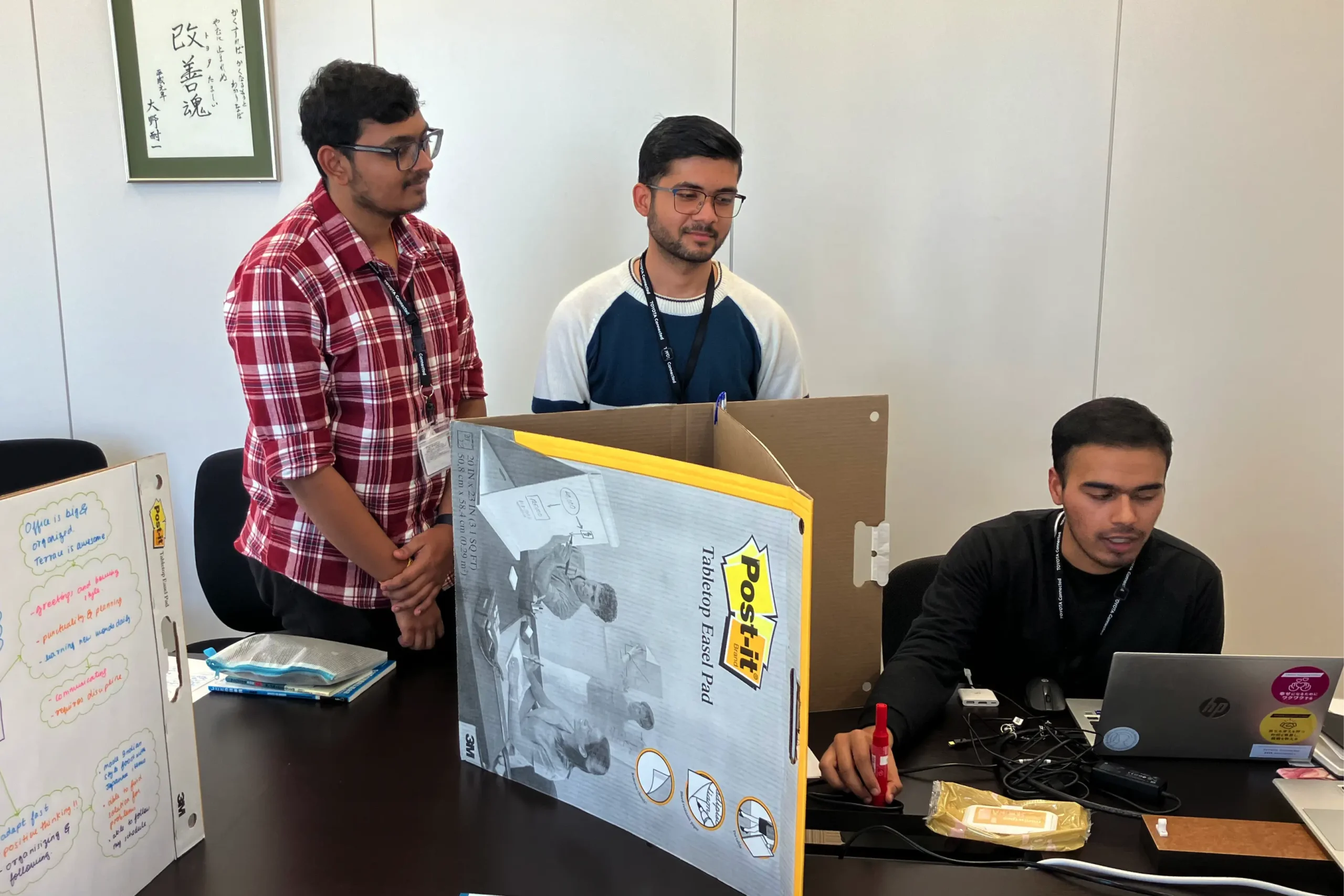

配属前後: 日本人新卒との合同で、英語演習を取り入れたチームシナジー研修。第二言語によるコミュニケーションの難しさを体感し、相互理解を深めました。

この重ね合わせで、理解→行動→定着の循環を作りました。

“助走”を長めに取ったことが効きました。1〜3月で基礎的な内容を繰り返し学習したことで、4月以降に参加する本格的な新人研修での理解が深まりました。異文化理解や目標設定も、2回目の学習でより定着しました。

各プログラムで“効いた”ポイントは?

入国前アセスメントは大きかった。現実のレベル感を本人・現場・人事で共有できるので、以降の期待値合わせが早い。

受け入れ側ワークショップでは、“どう接すれば良いか”を整理できたことが収穫でした。配属前に職場側が心構えを持てたのは大きな準備になったと思います。

それから、英語演習を含むチームシナジー研修。普段は受け身のメンバーがリーダーシップを発揮する場になって、日本人側が“英語だけで働く大変さ”を体感できたのは想像以上の効果でした。

来日直後の1.5日・実演型マナー研修では、アウトプットと即時フィードバックを繰り返すことで、日本のビジネスにふさわしい表現やふるまいを身につけました。研修でも報連相の仕方が変わってきたのを確認できました。

受講者本人の変化は?

“心を開きやすくなった”、“発言を恐れなくなった”という声が半分以上から出ました。いろんな体験を重ねる中で、日本の商習慣やコミュニケーションを自然にすり合わせできるようになり、自分の言葉で深い議論ができるようになったのは大きな成長です。

また、日本人新卒と同様に溶け込み、仲間同士で助け合いながら理解を深めている様子が見られました。孤立の傾向もなく、インクルージョンが進んでいると評価されています。

日本人同期は?

英語だけで議論する大変さを初めて体感しました。巻き込み方を工夫する意識が生まれました。

HRの目から見て?

本人だけでなく、日本人側の意識変化が大きかった。異文化を前提にした関わり方が芽生えたことは、次年度以降の財産になります。

今後の展望を教えてください。

この一年で、インド人新卒の行動や言動には大きな変化がありました。発言に慎重だった彼らが自分の意見を組み立て、深い議論を交わせるようになったのは成果です。

一方で、日本語の読解・記述(特に漢字)については、引き続き強化が必要です。来年度はこの部分を重点的に補強していきたいと考えています。

また、本人たちだけでなく、日本人同期や受け入れ職場も同時に学ぶことで相互理解が進みました。次年度はこの『三方向での学び』をさらに強化していきたいと思います。

加えて、配属後の現場フォローアップや受け入れ部署向けの追加研修の必要性も見えてきました。状況を見ながら柔軟に施策を検討していきます。

『本人×同期×受け入れ側』の三層並行は、こうした変容を促す仕掛けです。今後も、各社の状況に応じてテーマやタイミングを最適化し、海外籍人材が”点”ではなく”面”で活躍につながるオンボーディングを支援していきます。

単発の“良い研修”では届かない領域を、組み合わせとタイミングで越えていく。──これが、TCと7Seasが掴んだ再現性のある設計です。

山口浩輝氏(不二製油株式会社 研究開発本部 グローバル市場ソリューション部門)

トヨタコネクティッド株式会社 戦略人事部

金融系企業 財務部門

林 和明氏(サントリーホールディングス株式会社 デジタル本部 デジタル戦略部 課長)

柏原千英氏(アジア経済研究所 学術情報センター長)

竹内洋二氏(日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 モビリティサービス事業本部長)

早崎達夫氏(積水フーラー株式会社 代表取締役副社長)

Mr. Scott Pergande氏(積水フーラー株式会社 代表取締役社長)